Philanthropie menacée, démocratie fragilisée

Face à la montée des divisions et des discours de haine, notre cohésion sociale vacille. Associations, fondations, bénévoles et donateurs tiennent encore le tissu social à bout de bras, mais pour combien de temps ? L'État menace de couper les soutiens qui les maintiennent en vie. Ne laissons pas s’effondrer un des derniers remparts de notre démocratie. Car affaiblir la philanthropie, c’est ouvrir plus grande la voie au chaos. Il est encore temps d’agir, avant qu’il ne soit trop tard.

Quand le tissu social se déchire

Malgré le travail considérable mené par le secteur philanthropique en faveur du lien social, les effets attendus sur la cohésion sociale ne sont pas au rendez-vous.

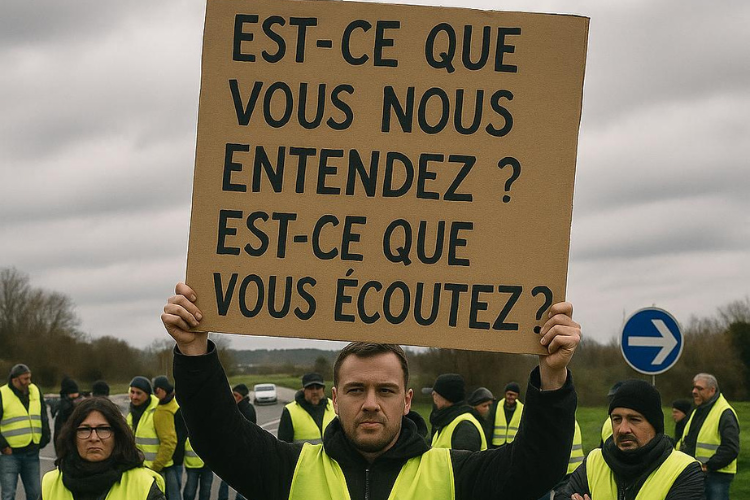

Depuis la disparition des grands systèmes fédérateurs comme les syndicats, les partis politiques ou la religion, un vide s’est créé, laissant chacun face à un monde anxiogène. Il en va de même pour les dispositifs de l'État, qui, malgré leur multiplicité et leur coût, peinent à susciter l'adhésion autour d’un projet commun. Nous vivons dans un pays doté de politiques visant la cohésion sociale : accès à la santé, lutte contre la pauvreté, culture, école inclusive, socle d’un système de protection sociale et environnementale… Des structures comme la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ou l’agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT) incarnent cette ambition. Pourtant, la cohésion sociale se délite. La confiance entre une partie de la population et les dirigeants est rompue, l’épisode des Gilets jaunes l’a illustré : revendications non suivies d’effets, cahiers de doléances ignorés, renforçant le sentiment d’invisibilité et de mépris. L'indifférence s’installe, et le projet d’un bien-être partagé s’éloigne. Les sondages témoignent de la montée de la peur, de l’anxiété et de la colère à l’encontre des dirigeants, et d’une inquiétude grandissante face aux dérèglements politiques, sociaux, culturels et environnementaux.

Une alerte face aux dérives antidémocratiques

Cette situation laisse toute la place aux discours extrêmes et aux logiques de division, entretenus par certains médias, partis et réseaux sociaux puissants qui œuvrent à créer le chaos, attisant la haine, en dressant les uns contre les autres, en faisant sauter toutes les barrières de langage. Des replis identitaires se forment, l'autre devient étranger, sinon un ennemi. La remise en cause de la science, de la vérité, de la parole des experts génère du doute et une instabilité permanente. Sans réponses politiques à la hauteur, ces discours ouvrent la voie à des solutions simplistes et autoritaires.

Il est paradoxal que dans un pays prompt à contester l’autorité, une partie de la population en vienne à rêver d’un homme providentiel. Cette tentation autoritaire n’est pas propre à la France ; en Europe, des régimes illibéraux restreignent progressivement les libertés publiques et l’espace civique. À l’approche d’échéances électorales majeures, le risque de bascule vers les extrêmes est plus élevé que jamais, laissant entrevoir des restrictions de libertés pour de nombreux citoyens.

Du lien social à la cohésion sociale : une bataille existentielle

Face à cette situation, il ne faut pas renoncer. La bataille pour le lien social doit continuer, mais elle doit déboucher sur une cohésion renforcée, faute de quoi le tissu social se déliterait davantage, avec des conséquences politiques graves.

Les associations constituent l'une des forces les plus crédibles pour relever ce défi. Sans but lucratif, elles portent des valeurs essentielles : intérêt général, solidarité, tolérance, humanité. Elles n’ont pas vocation à résoudre seules les problèmes du pays, mais elles restent indispensables dans des domaines clés : sport, lutte contre la pauvreté, dérèglement climatique, culture, accompagnement des personnes vulnérables... Elles créent des ponts indispensables à la vie en commun. Si elles agissent grâce aux partenariats avec l'État et les collectivités, aux subventions et aux dons, la baisse continue des moyens publics réduit leur capacité d’intervention. L’État lui-même peine à remplir ses missions, poussant musées, hôpitaux et établissements de recherche à solliciter la générosité du public. Un paradoxe au moment où il veut réduire les avantages fiscaux des dons !

Face à la dégradation des financements

Dans ce contexte, les arbitrages budgétaires à venir seront décisifs. Réduire les dispositifs fiscaux liés à la philanthropie pour des raisons financières reviendrait à fragiliser un pilier de la solidarité nationale. Ces dispositifs ne sont pas des cadeaux, mais des investissements essentiels pour le bien commun. Leur remise en cause réduirait les dons, donc les programmes d’aide alimentaire, d’accompagnement des enfants et des personnes âgées, ou de recherche, à un moment où ils sont essentiels. Il est bien-pensant de réduire les déductions fiscales des plus riches en croyant les pénaliser, dans les faits les personnes ou les entreprises réduiront leurs dons. Rappelons que personne n’est obligé de donner.

Les réductions de financements à l’aide internationale en offrent un exemple : des millions de personnes vulnérables ont été abandonnées du jour au lendemain, avec des conséquences sanitaires, sociales et environnementales graves, et la fermeture de nombreuses organisations a entraîné une augmentation du chômage.

Une lourde responsabilité politique

Certains pourraient y voir du corporatisme pour éviter des coupes fiscales. Il n’en est rien. C’est un appel à la lucidité face à l’état du pays. L'État et les parlementaires porteront une lourde responsabilité s’ils affaiblissent la philanthropie. Associations, fondations, bénévoles, donateurs et entreprises soutiennent le tissu social, financent des actions que l’État ne finance plus, mais ne pourront compenser les vides créés. Cette fragilisation alimentera le sentiment d’abandon et de mépris, poussant plus de personnes vers les extrêmes.

Les batailles politiciennes, où chacun propose des mesures inadaptées pour afficher sa capacité à réduire le déficit, discréditent le monde politique. Pourtant, les élus savent combien, dans leurs circonscriptions, ils s’appuient sur les associations et fondations pour réaliser leurs projets.

Refonder la relation État-philanthropie

Il est temps de s’engager dans une politique philanthropique ambitieuse au service de tous. L’État entretient une relation ambiguë avec le monde associatif, oscillant entre reconnaissance de son utilité et politiques restrictives ou de défiance. Certes, des dérives existent et doivent être traitées au cas par cas, mais elles ne sauraient justifier un climat général de méfiance. La démocratie repose sur la diversité des opinions, même lorsqu’elles dérangent, et la restriction des libertés publiques aura des conséquences graves.

Pour redonner de l’espoir et répondre aux colères, il est nécessaire de poursuivre les expérimentations démocratiques : plus d’horizontalité, de participation citoyenne, de conférences citoyennes, de consultations locales sur des projets de proximité. Plus de citoyenneté, plus de démocratie, et surtout, plus d’écoute, mais certainement pas moins de moyens.

C’est là que la philanthropie, en lien avec les acteurs de terrain, prend tout son sens. Ne l’affaiblissons pas : nous avons besoin d’elle pour renforcer la cohésion sociale et consolider et protéger notre démocratie.