À Versailles, une exposition explore l’adaptation des villes au réchauffement climatique

Présentée à l’occasion de la Biennale d’architecture de Versailles, l’exposition « 4 degrés celsius entre toi et moi », s’inspire des méthodes vernaculaires d’architecture pour penser l’adaptation des villes au réchauffement climatique. Reportage.

Les vagues de chaleur qui sévissent en ce début d’été n’introduisent que trop bien le thème de l’exposition et sa nécessité. Élaborée dans le cadre de la Biennale d’architecture de Versailles, « 4 degrés celsius entre toi et moi » explore les possibilités d’adaptation des villes au changement climatique.

Dans l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles, à proximité du château, l’exposition s’ouvre par « un sas atmosphérique » à + 4 degrés, plongeant le visiteur dans une projection du futur. Un second espace, qualifié de « database », présente ensuite des données et des cartes de projections scientifiques, avant de laisser place au cœur de l’exposition installé dans la nef centrale.

Ces pays du Sud vivent aujourd’hui ce que la France vivra dans quelques années". Sana Frini.

S’inspirer du passé pour s’adapter au présent ?

Cette longue salle est découpée en trois parties dans sa largeur, représentant chacune le passé, le présent ou le futur. Son côté droit est dédié à la présentation de méthodes vernaculaires d’architecture existant dans les pays du globe déjà habitués aux fortes chaleurs.

Du sud de l’Europe au Moyen Orient, en passant par l’Afrique, l’Asie du Sud et l’Amérique centrale, les analyses de 120 constructions, d’époques précédent l’apparition de l’air conditionné, ont mobilisé une douzaine d’universités à travers le monde. « Il y a énormément de potentiel dans ces architectures pour trouver les solutions du futur », met en exergue Sana Frini, architecte tunisienne installée à Mexico City et co-commissaire de l’exposition avec l’architecte suisse Philippe Rahm. « Ces pays du Sud vivent aujourd’hui ce que la France vivra dans quelques années. D’où le titre : “4°C entre toi et moi” fait référence à un changement climatique qui demande de repenser la relation entre les pays du Nord et du Sud. Plus littéralement, il exprime aussi le lien entre le travail de Philippe, basé à Paris, et le mien au Mexique », détaille-t-elle.

L’idée a germé dans la tête des deux commissaires de l’exposition en 2023. À ce moment-là, Christophe Béchu, alors ministre de la transition écologique, avait annoncé une augmentation de la température de 4 degrés en métropole, à l’horizon 2100. Elle se base également sur l’observation d’une ligne de chaleur migrant du sud de la planète vers le nord et transformant les écosystèmes, comme les relations à la chaleur, explique Sana Frini.

Un « cabinet de curiosités » des solutions à explorer

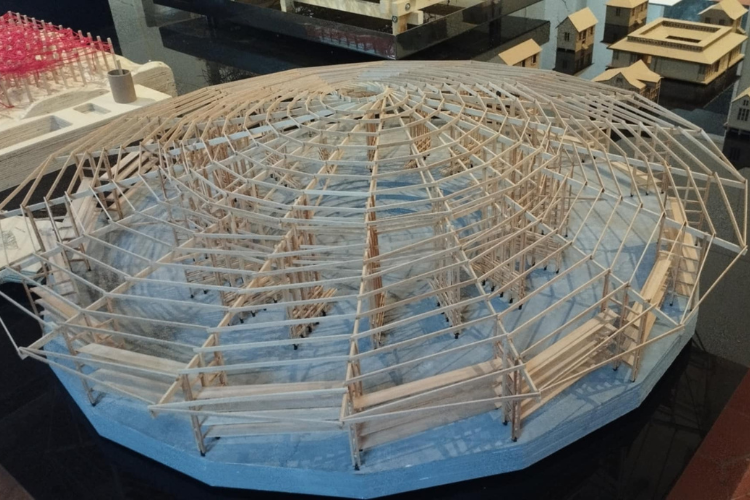

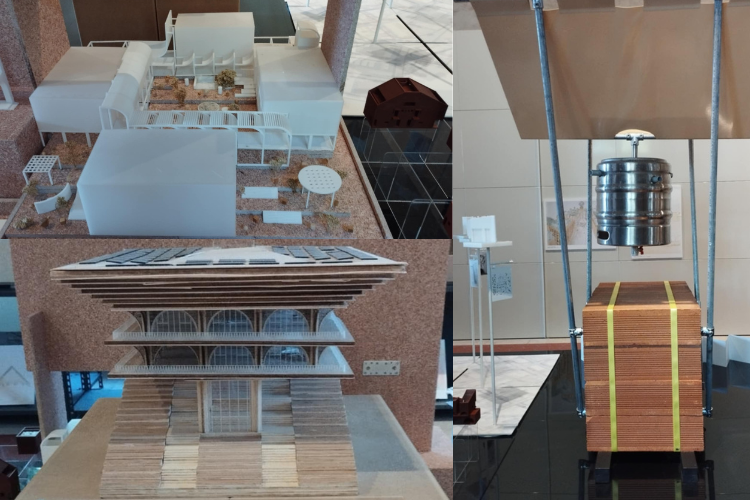

Au centre de la pièce, des maquettes, réalisées par 58 architectes, présentent des adaptations de ces méthodes traditionnelles aux besoins contemporains. L’ensemble de la salle est organisé en fonction des quatre éléments : l’eau, l’air, la terre et le feu. « Chacun d’entre eux est synonyme d’un procédé scientifique, d’une réaction du corps humain avec son environnement immédiat », explique la commissaire de l’exposition. Radiation du soleil, conduction ou inertie thermique, circulation de l’eau et de l’air… sont autant de procédés étudiés par ce « cabinet de curiosités des solutions à explorer ».

« Nous voulions un format d’exposition simple, ludique et positif », argumente Sana Frini. Parmi les propositions mises en valeur, se trouve par exemple une solution low-tech en brique du projet « Make it Rain », développée par l’architecte français Quentin Gérard et le graphiste belge Guillaume Deman, et visant à refroidir l’air ambiant par un système de captation d’eau et d’évaporation. Autre exemple, la conception « d’une interface architecturale adaptée au climat » pour le nouveau campus de l’Université d’économie d’Izmir en Turquie, mettant l’accent « sur des cadres semi-ouverts qui optimisent les flux d’air pour un conditionnement passif face au réchauffement climatique ».

La maquette du palais en construction du vice-président indonésien, dans la nouvelle capitale de Nusantara, fait également partie des présentations. « Les toits épais et les terrasses minimisent les gains de chaleur et récupèrent l’eau de pluie, tandis que les plans fins optimisent la ventilation transversale et la lumière naturelle », indique sa description.

« Recontextualiser l’architecture dans son environnement »

Le dernier côté de la salle est quant à lui consacré à des solutions pour le futur, proposées pour adapter l’Île-de-France au réchauffement climatique. « Une des solutions que je trouve particulièrement intéressante est celle qui se propose de transformer les cheminées des immeubles parisiens », souligne Sana Frini.

Inspirée des tours à vents d’Iran, cette proposition imagine d’installer un système capable d’aspirer l’air chaud, naturellement plus léger que l’air froid, dans les cheminées des immeubles. Ce procédé devrait permettre de climatiser naturellement les appartements en été, tout en conservant leur fonction initiale en hiver. D’autres propositions, moins originales, soulignent encore l’efficacité des persiennes espagnoles sur les façades des immeubles, ou encore des fontaines dans les jardins et espaces publics, des mécanismes traditionnellement présents dans le sud de l’Europe.

À lire également : La précarité énergétique existe aussi… en été !

« Il s’agit de recontextualiser l’architecture dans son environnement climatique. Ce sont des choses très logiques mais que l’on a perdues avec le temps », argumente Sana Frini. Au Mexique où son cabinet est installé, la prise en compte du climat et les procédés d’adaptation prennent de plus en plus de place, témoigne-t-elle. « Cela se voit par la réinstallation de patios, orientés de façon à laisser circuler l’air », cite-t-elle en exemple. La construction de maisons « autonomes », capables de récolter l’eau de pluie et autrefois perçues comme un luxe, est également de plus en plus plébiscitée, remarque-t-elle.

Pour l’architecte, cette exposition est l’occasion de passer « d’une situation d’urgence où l’architecture moderne a du mal à voir des solutions », à un message d’action et d’espoir. « Je suis très heureuse du résultat. Les retours sont positifs, y compris du grand public », se réjouit-elle. Pour prolonger le succès de l’exposition qui se termine le 13 juillet, les organisateurs mettent en place un site, recensant les solutions proposées dans l’exposition et accessible en open source. Un recueil de nouvelles, du même titre que l’exposition, a également été publié. Il réunit une douzaine d’écrivains, afin d’imaginer la ville en 2100, avec une hausse de 4 degrés celsius.

Élisabeth Crépin-Leblond